こんにちは!

今回のコラムが公開される頃には、さすがに梅雨も明けているでしょうか?

I really hope so!

2週間ほど未来の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

雷が大嫌いなヤノミです。

雷がこわいと言う私を励ますために、海外の友人がかけてくれた言葉のなかでもっとも素敵だったのは「あれは神様が空でロックコンサートを開いているんだよ!」でした。

さて、前回ご紹介するつもりだったポーランドの「子どものための演劇祭」について今回こそはお話したいと思います。ごゆるりとおつきあいくださいね。

セリフを使わずに表現する、国境も世代も超えるコメディ

「ミスしゃっくりの幸せな一日」Ⓒ Louis Longpré

私が2010年以来、世界中で上演してきた代表作が「ミスしゃっくりの幸せな一日」。

画像にもたびたび登場する、全身が花だらけのハッピーなご婦人による、ソロ無言劇です。

この作品ではセリフを使わずに、身体の動きや表情、小道具、効果音、そしてスキャット(歌詞のない声のみの歌)によって物語を紡いでいます。

つまり国境と世代を超えて誰にでも伝わるコメディというわけです。

特に子ども向けというものではなく、とにかくAll Generations=全世代が対象です。

- よくパントマイム?と訊かれますが、パントマイムではありません

(セリフをしゃべらない演劇全般をパントマイムだと誤解される方は多いのですが、パントマイムというのは特殊な技能で、私はその訓練を受けたことがありません。パントマイムって何?というご質問はぜひパントマイムの一流アーティストにしてみてね)。

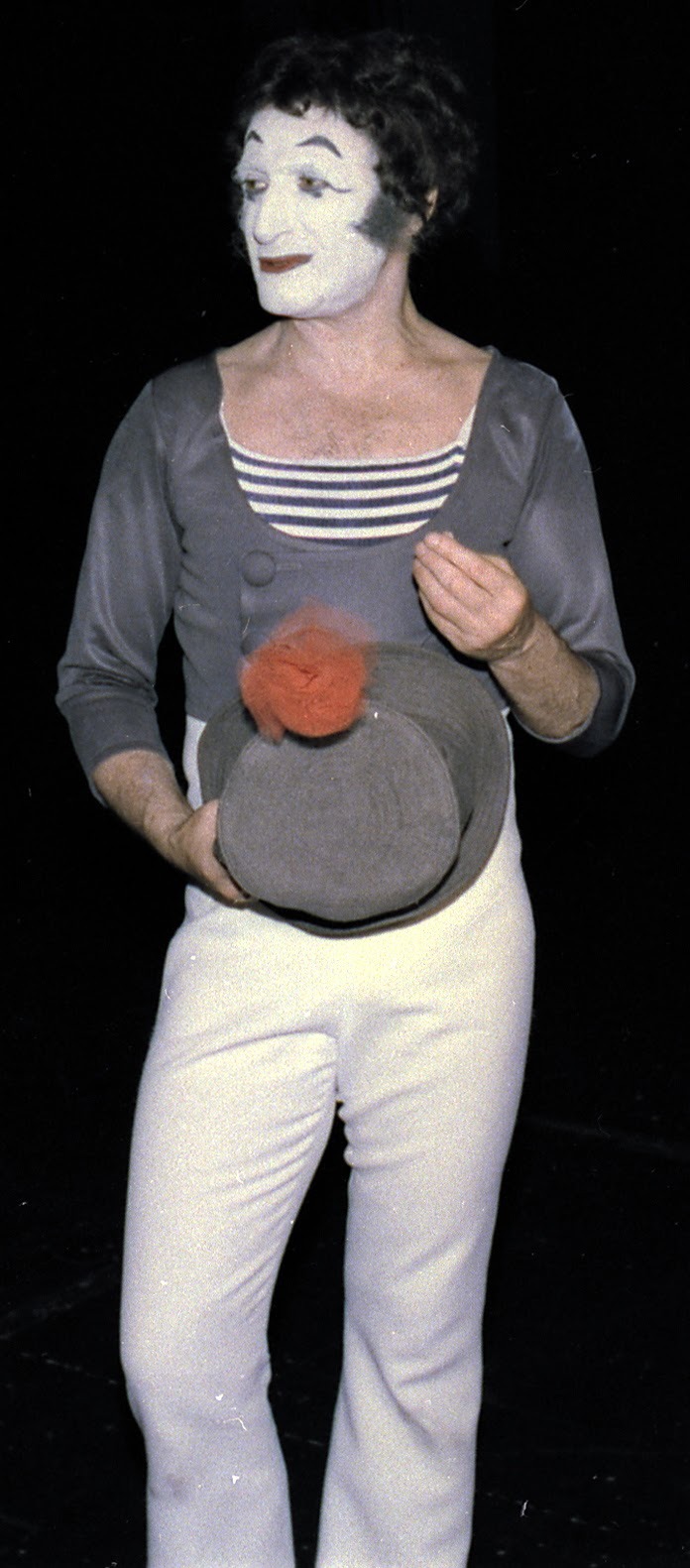

ちなみにパントマイムの神様と呼ばれ、世界中で今も尊敬される伝説のアーティストと言えば、マルセル・マルソーです。

【引用:Wikipedia】マルセル・マルソー

私は大学時代に幸運にも二度、マルセル・マルソーの来日公演を観ました。

あの衝撃と言ったら……!

悲しいシーンでもないのに、ただ純粋に感動のあまり涙がこぼれました。

なぜ泣いているのか、自分でも説明がつかないほどでした。

彼が動くと見えないものが見え、聴こえない音が聴こえ、劇場の時空さえも自由に美しく伸び縮みするようで、これは確かに神様と呼ばれるひとの所業だと驚愕したものです。

マルセルは既に亡くなりましたが、きっと彼は天国にいても現世にいても、同じ振る舞いなのではないだろうかと思います。

さて、パントマイムではない私のスタイルは海外では「クラウン(道化)」としてカテゴライズされることも多いのですが、世界中の名だたるクラウンたちにはそれぞれの国や地域にクラウンの歴史と矜恃(きょうじ)があり、これまた複雑なのです。

「カテゴライズ」のややこしさについては、いろんなエピソードがありますので、またいつかお話しできればと思います。

とりあえずは私のことは「コメディエンヌ」と認識していただければありがたいです(日本の「お笑い芸人」とはどう違うのか、それはまた来世ででもご説明しますね)。

日本でも海外でも、誰もかれもが終演後に口をそろえて「説明するのは難しい……!」と評すミスしゃっくりのショーをほんの少しだけご紹介すると、こんな感じです。

そんな謎のミスしゃっくりがポーランドの「子どものための国際演劇祭」に招聘(しょうへい)されたのは、昨年のことでした。

奇しくも日本とポーランドの国交樹立100周年にあたる記念の年でもありました。

美味しいビールと人形劇が印象的!ポーランドの「子どものための国際演劇祭」

【引用:ポーランドなび】ポーランド

ポーランドの首都はワルシャワですが、そこから飛行機で1時間ほど西、チェコとの国境に近いヴロツワフという小さな町でそのフェスティバルは開催されました。

初めて訪れたポーランドの第一印象は、ビールが美味しい!でした。

これまで飲んだビールではチェコのビールが最高でしたが、そのチェコビールに似た味わいで、とっても豊潤です。

まあ、とは言っても私に言わせれば世界中どこでも、ビールというのはその土地の気候の中で、その土地の料理と一緒に味わえば間違いなく美味しいのですがね!

ああ、いけない!また脱線してしまいました。

どうしよう。

そうそう、子どものための演劇祭でした。

ポーランドの言語はポーランド語ですが、地域や世代によってはチェコ語やロシア語を話せるひとも多いのだとか。

いくつもの国が地続きのヨーロッパという大陸は、日本人から見るととても不思議です。

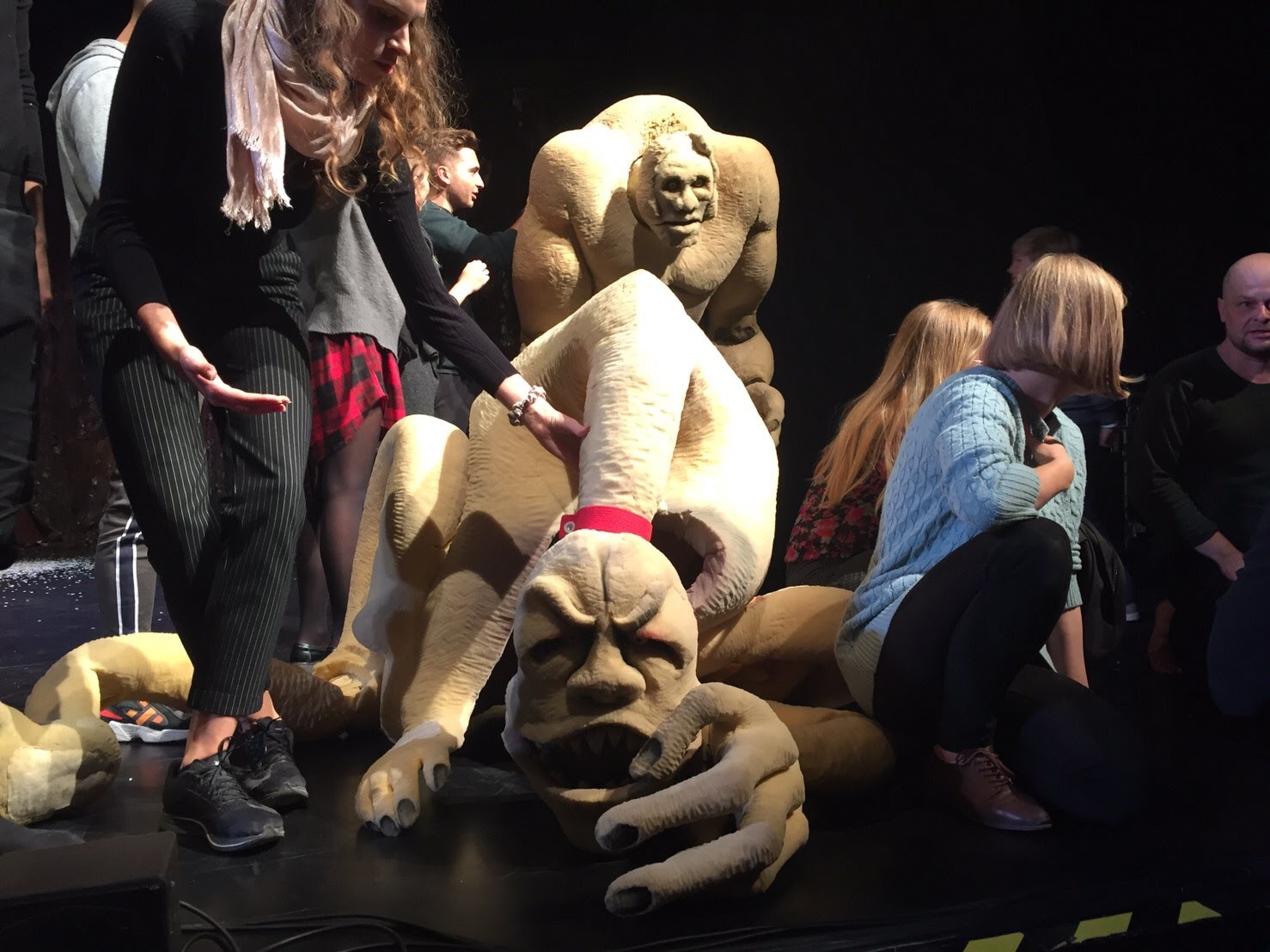

ミスしゃっくりとクール極まりない老女のパペット(人形)

ⒸOblivion Teatr Animacji w Poznaniu

ポーランドでいくつも観たショーの中でも素晴らしかったのはこの画像の人形劇でした。

日本で多くのひとがイメージする子ども向けの「人形劇」とは、まったくの別世界です。

おとなが観ても度肝を抜かれるような、衝撃的なキャラクターたちが登場し、中には4、5人がかりで操る巨大なものもあります。

その肌の質感がまた、得も言われぬ「ぷるんぷるん」とした生々しさで、生きているとしか思えない存在感なのです。

この作品はいま世界的に有名な人形遣いであり俳優でありダンサーでもある、天才アーティスト、デューダ・パイバが原案や演出や人形デザインを手掛けたものでした。

デューダ本人はこの時ポーランドにはいなかったのですが、なんとも幸運なことに、ポーランドから帰国してすぐにデューダの公演が東京で行われ、私はそれを観に行き、その後デューダとも日本のビールで乾杯したのでした!

Lucky I am!!

国際的な演劇祭では、こうして世界中から集まる素晴らしい作品やアーティストたちに出会うことができます。

終演後には観客にもパペットを触らせてくれるので、おとなも大興奮!

あ、今回は脱線が多くて語り尽くせませんでした!

でも道草こそ人生の醍醐味ですよね。

またのんびりと次回につづいてもよろしいでしょうか?

再会までどうか皆さま、ごきげんよう!